| Ce qu’il faut retenir :

● Depuis 2013, les taxes sur les énergies ont augmenté de plus de 20 milliards d’euros/an (Mds €/an), dont seulement 20% ont été redistribués aux ménages pour les aider à accéder à des alternatives aux fossiles. La majorité de ces recettes a servi à réduire les prélèvements des entreprises et des ménages les plus aisés. ● L’impact social régressif de ces taxes reste largement sous-estimé, alors qu’elles ont entraîné une perte de pouvoir d’achat de plus de 1 000 €/an pour les ménages les plus exposés aux factures énergétiques. ● Faute d’alternatives accessibles, l’effet « prix » de ces taxes est resté très limité, avec un impact de –4% environ sur la consommation d’énergies fossiles des ménages. ● Dans un contexte de prix et de taxes déjà élevés, l’ajout de 10 Mds €/an de taxe carbone européenne (Emission Trading Scheme 2 – ETS 2) prévu en 2027 et d’autres hausses de taxes « privées » dès 2026 (certificats biogaz et Certificats d’Economie d’Energie) sera d’autant plus complexe à compenser par des transferts ou des aides ciblées. ● Une réorientation de l’intégralité des 20 Mds €/an de taxes ajoutées depuis 10 ans vers le soutien aux rénovations d’ampleur et véhicules électriques serait 3 fois plus efficace écologiquement qu’une nouvelle hausse de taxes et 5 fois plus favorable au pouvoir d’achat des ménages les plus exposés que la proposition inverse, de baisse des taxes, portée par le Rassemblement National. ● Même dans un contexte budgétaire contraint, plusieurs leviers existent pour financer 15 Mds €/an de soutiens supplémentaires aux investissements écologiques des ménages. Le vivier de dépenses budgétaires ou fiscales dont l’inefficacité est largement documentée étant, à lui seul, largement supérieur à ces montants |

N.B: pour aller plus loin, une version longue (20 pages) de cette note est disponible ici. Cette version longue, non relue ni éditée par l’Institut Rousseau, n’engage que la responsabilité de son auteur.

Depuis 10 ans, les gouvernements successifs ont ajouté plus de 20 milliards d’euros de taxes par an sur l’énergie (via la taxe carbone, le rattrapage de la sous-taxation du diesel et les certificats d’économie d’énergie – CEE[1]). Il était même initialement prévu d’augmenter la taxe carbone et le rattrapage diesel de 12 milliards d’euros par an supplémentaires, mais cette nouvelle hausse a été gelée au niveau de 2018 suite à la crise des Gilets jaunes.

Ces 20 milliards sont venus quasiment doubler les 25 milliards d’euros par an (Mds €/an) de taxes « historiques » sur les carburants.

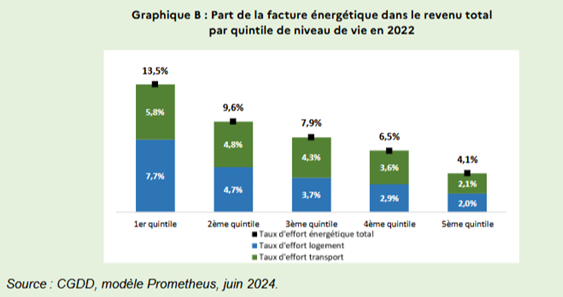

Par ailleurs, ces taxes sur les énergies sont les plus régressives de tout le système fiscal : elles sont proportionnellement 3 à 4 fois plus élevées pour les ménages modestes que pour les plus aisés et 2 fois plus élevées pour les ménages moyens.

Pour les 8 millions de ménages les plus exposés (« gros rouleurs » et résidant dans des logements peu isolés, chauffés au gaz ou au fioul), ces taxes ont entraîné une perte de pouvoir d’achat de plus de 1000 €/an.

Supposées inciter à réduire les consommations de fossiles, ces hausses de taxes se sont avérées destinées à financer les diverses réductions d’impôts sur les entreprises et ménages aisés engagées sur la même période. Ce détournement de recettes explique que sur ces 20 Mds €/an de hausse, seuls 4 Mds/an ont été redistribués aux ménages pour les aider à accéder à des alternatives aux fossiles, tant pour chauffer leur logement que pour se déplacer.

Un signal-prix pris isolément est inefficace : il entraîne une faible baisse des consommations… et une forte hausse des dépenses

Les soutiens aux grandes alternatives aux dépenses fossiles étant restés limités, les rénovations énergétiques d’ampleur et les véhicules électriques sont restés inaccessibles pour la majorité des ménages. La quasi-totalité d’entre eux ont subi une hausse de leurs dépenses contraintes… en partie atténuée par une légère baisse, subie, de leur mobilité et/ou de leur température de consigne.

Sur une baisse d’environ 12 % d’énergies fossiles consommées par les ménages depuis 2014 (à climat constant), l’effet « prix » de ces hausses de taxes peut être estimé autour de – 4%. Le reste est lié à l’augmentation des prix « hors taxes » et aux quelques investissements réalisés dans les logements et les véhicules électriques sur 10 ans. En comptant le reversement d’une partie de ces taxes sous forme de primes (notamment les CEE), ces + 20 Mds €/an de taxes ont entraîné, au mieux, une baisse de – 7% de la consommation d’énergies fossiles des ménages.

Bilan environnemental et social des hausses de taxes sur les énergies (2014-2024)

| + 20 Mds €/an de taxes énergies (Taxe carbone, diesel et CEE dont TVA) | |

| Importations de fossiles sur 470 TWh/an consommés par les ménages (270 carburants, 140 Gaz et 60 Fioul) | – 7% (-35 TWh dont effets des primes CEE) |

| Pouvoir d’achat des ménages « doublement exposés[2] » (7 à 8 millions de ménages) | – 1100 €/an (dont – 500 €/an de carburants) |

Cet effet limité sur les volumes s’est traduit par une baisse limitée des pollutions fossiles mais également par une explosion des factures énergétiques lorsque les prix (hors taxes) du gaz et du pétrole ont fortement augmenté en 2022-2023.

Compte tenu des résultats de cette expérience récente de forte inflation et d’autres études[3] sur l’effet des hausses de prix des carburants, il y a fort à parier que la nouvelle taxe carbone prévue par l’UE (ETS 2[4]), qui devrait peser autour de 10 Mds/an, aura également un effet limité, estimé entre – 2% et – 3% d’énergies fossiles consommées par les ménages. Et ce, au prix d’une nouvelle baisse du pouvoir d’achat des ménages modestes et moyens « exposés ».

L’ETS 2 à venir en 2027 : le risque d’une nouvelle injustice sociale inefficace

Alors que la nouvelle taxe carbone européenne ETS 2 attendue en 2027 aura un nouvel impact régressif sur le pouvoir d’achat des ménages, elle sera très difficile à compenser par des dispositifs de reversement des recettes aux ménages. Même avec des critères multiples et des bonifications, des surcompensations sont difficiles à éviter (par exemple, une bonification « rurale » peut être totalement disproportionnée pour un ménage retraité chauffé au bois) et les perdants sont nombreux dès le 4ème décile, comme le montrent diverses simulations[5].

Ce risque de compensations insuffisantes et/ou injustes sera encore plus élevé en cas de cumul de cette nouvelle taxe carbone ETS 2 avec la taxe carbone actuelle, qui n’a quant à elle été compensée ni par des transferts financiers, ni par des soutiens aux alternatives. De plus, d’autres taxes sur les énergies vont augmenter au même moment (en particulier les certificats biogaz et les CEE) et l’ensemble s’ajoute à des prix des fossiles hors taxe qui ont déjà fortement augmenté : de + 50% pour le gaz et de + 20 à 30% pour les carburants depuis 2019, soit davantage que la hausse de prix initialement visée par la taxe carbone pour 2015-2019 (et ayant déclenché l’épisode Gilets Jaunes).

Par ailleurs, le problème des factures énergétiques ne relève plus uniquement du prix des énergies fossiles mais aussi et surtout de prix de l’électricité à la fois trop hauts et trop instables. Il est désormais nécessaire de réguler l’ensemble des prix des énergies, bien plus que de taxer davantage les fossiles…Le pire à faire étant de taxer l’électricité, comme cela vient d’être fait[6].

Si des compensations financières sont indispensables pour les ménages les plus contraints, les soutiens aux alternatives écologiques sont nettement plus efficaces que les compensations. Cependant, avec seulement + 5 Mds €/an (si les ¾ de cette nouvelle taxe carbone hors TVA étaient redistribués), la plupart des ménages exposés ne pourront pas en bénéficier d’ici 10 ans dans la mesure où moins de 500 000 rénovations d’ampleur et leasing électrique peuvent être soutenus chaque année avec ce montant.

Au vu de ces impasses, la moins mauvaise solution est donc de ne pas augmenter à nouveau les taxes sur les énergies et de revenir sur la faute originelle de la taxe carbone et des CEE, en utilisant (enfin) l’intégralité de leurs 20 Mds €/an de recettes pour soutenir les investissements les plus efficaces afin de réduire les consommations d’énergies fossiles des ménages.

Et si ces 20 milliards d’euros par an de taxes énergétiques finançaient enfin la transition ?

Par rapport à l’augmentation de + 15 Mds €/an de taxes sur les énergies et à la proposition inverse du RN de baisser ces taxes d’environ 15 Mds €/an, l’impact de + 15 Mds €/an de soutiens ciblés aux rénovations performantes et au leasing électrique serait 3 fois supérieur pour réduire les importations de fossiles, tout en apportant 2000 à 4000 €/an de gains à plus de 5 millions de ménages en 5 ans.

Impacts comparés sur les importations de fossiles et le pouvoir d’achat des ménages, de la politique actuelle (hausses de taxes supplémentaires), du projet du RN (baisses de taxes) et d’une politique de soutien aux alternatives efficaces aux fossiles

| Impacts sur 5 ans | + 15 Mds € de taxes énergies (dont + 3 Mds de CEE et + 2 Mds de Certificats Biogaz) | – 15 Mds € de TVA sur les énergies | + 15 Mds € rénovations d’ampleur et leasing (dont 5 Mds de CEE réorientés) |

|

Importations de fossiles |

– 6%* (-25 Twh) | + 3% (+ 12 Twh) | – 20% (- 80 Twh) |

| Pouvoir d’achat des ménages « exposés » | – 5 000 € | + 3 000 € | + 15 000 € |

*Les impacts à venir de +15 Mds €/an de taxes sont similaires en proportion à ceux des +20 Mds/an constatés entre 2014 et 2024 (le % de réduction est plus proche car le point de départ est moins élevé : 420 vs. 470 TWh)

Avec un total de 20 Mds €/an d’aides incluant les soutiens actuels, près de 7 millions de ménages pourraient être soutenus, soit plus que la totalité des ménages « doublement exposés » modestes et moyens.

Diffuser ces soutiens et les rendre plus justes nécessite par ailleurs des aides plus progressives qu’actuellement car la plupart des ménages moyens « intermédiaires » ont des revenus en réalité très proches de ceux des ménages « modestes » mais ont des aides très inférieures (effets de seuils élevés).

En complément, des investissements dans les infrastructures de report modal (ferroviaire et vélo) permettront également de réduire la consommation de fossiles et les factures d’énergie à plus long terme (principalement pour les ménages des agglomérations s’agissant des trajets quotidiens).

Enfin, les rénovations performantes et les petits véhicules électriques ne permettent pas seulement d’importantes réductions des dépenses contraintes et de la quantité d’énergies fossiles importées : elles génèrent des gains de confort et de santé majeurs pour la population, de l’activité économique supplémentaire ainsi qu’une réduction des coûts et risques liés au système électrique[7].

Où trouver 15 milliards d’euros par an pour financer la transition énergétique ?

Pour mobiliser 15 Mds €/an de soutiens aux meilleures alternatives, sans alourdir encore les factures des ménages contraints, la solution est claire : réorienter les dépenses budgétaires et fiscales les moins efficaces. Les marges de manoeuvre déjà identifiées dépassent largement ce besoin :

- 5 Mds €/an de CEE : actuellement détournés ou peu efficaces[8], à la condition évidente de ne pas réduire en même temps les crédits budgétaires pour les rénovations énergétiques d’ampleur, comme le fait progressivement le gouvernement actuel.

- 4 Mds €/an d’aides fiscales aux véhicules : profitant surtout aux plus aisés et fortement surévaluées, alors que des malus enfin efficaces sur les véhicules apporteraient + 4 Mds €/an de recettes.

- 10 Mds €/an de péages poids lourds (à moyen terme) : déjà en place chez la plupart de nos voisins, ils permettraient non seulement de réduire la concurrence déloyale du fret routier international mais aussi de doubler les investissements sur le réseau ferré comme dans les modèles suisse ou autrichien et de rendre les trains plus accessibles.

- 40 Mds €/an pourraient être économisés en réduisant de moitié les dépenses fiscales, niches sociales et aides aux formations les plus inefficaces. Au moins un tiers de cette somme pourrait venir abonder les soutiens aux investissements écologiques les plus efficaces. Les taxes sur les énergies ayant été détournées vers des soutiens aux entreprises et ménages aisés, il est urgent de revenir sur les aides jugées les moins efficaces par les nombreuses évaluations réalisées ces dernières années.

C’est dans ces domaines que des économies substantielles peuvent être réalisées, et non sur les aides certes perfectibles mais efficaces pour réduire fortement fortement réduire à la fois les consommations fossiles et les factures des ménages.

Taxer davantage l’énergie, c’est prolonger une impasse sociale et écologique déjà documentée. Réorienter nos moyens vers les solutions concrètes énoncées plus haut, c’est donner enfin à la transition la portée et la justice qu’elle exige.

[1] Voir Cour des comptes, La place de la fiscalité des énergies, 2024 et Les CEE : un dispositif à réformer car complexe et coûteux pour des résultats incertains, 2024

[2] i.e. à la fois « gros rouleurs » (> à la moyenne de 15 000 km/ménage par an) et résidant dans des logements peu isolés, chauffés au gaz ou au fioul (> à la moyenne de 15 Mwh/an)

[3] Insee, Comment les automobilistes ajustent leur consommation de carburant aux variations de prix à court terme, 2023

[4] Emission Trading Scheme 2, le marché carbone européen en phase d’être élargi aux particuliers DGEC, Webinaire de présentation des ETS 2, septembre 2024

[5] CAE, Pour le climat : une taxe juste, pas juste une taxe, 2019

[6] La taxe ou « accise » sur l’électricité a été réduite pour le « bouclier tarifaire », mais a été de nouveau augmentée début 2025 de 60% à son niveau de 2021 (33 vs. 32 €/MWh), alors que celle sur le gaz est 2 fois inférieure et a baissé mi-2025 de 17 à 15€/MWh, voir De Perthuis, Accises énergétiques, 2024 et Cour des comptes, La place de la fiscalité des énergies, 2024

[7] En particulier pour les rénovations performantes qui modèrent fortement le niveau des pics de demande électrique, lors desquels les moyens de production mobilisés sont les plus coûteux (ex. centrales thermiques, importations, hydrogène)

[8] Agir-Cler-Desquinabo, 6ème période des CEE : comment coupler efficacité et équité, avril 2025