Introduction

L’administration Biden a démarré son mandat en envoyant un message fort aux Big techs. Peu de temps après son élection, deux des postes clés de la politique anti-concurrentielle ont été pourvus par des juristes spécialistes des questions numériques : Tim Wu, professeur de droit à Columbia engagé pour la « neutralité du net[1] », au Conseil économique national sur les questions de politique antitrust ; et Lina Khan, juriste et auteure de l’étude Amazon’s Antitrust Paradox[2], à la tête de la Federal Trade Commission (FTC)[3]. Le département du Trésor a par ailleurs porté auprès de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) un projet de taxation des multinationales, qui concerne en particulier les géants du numérique[4]. En avril dernier, le président américain exprimait même son soutien, à peine masqué, aux travailleurs de l’entrepôt géant d’Amazon à Bessemer (Alabama) lors de négociations portant sur la création d’un syndicat[5].

Ces différents événements suivent la publication, en octobre 2020, d’un rapport important de la sous-commission antitrust de la Chambre des représentants, qui portait sur l’abus de position dominante des entreprises Amazon, Apple, Facebook et Google[6]. Ce document dresse un portrait sévère de l’action de la FTC et du ministère de la Justice, administrations clés de la politique antitrust, en les accusant d’avoir laissé les géants Amazon, Apple, Facebook et Google réaliser plus de 500 acquisitions d’entreprises depuis 1998[7]. L’enquête fait également le constat de l’influence des Big techs sur l’ensemble de l’écosystème numérique. Dans ses recommandations, la sous-commission tente de concevoir des outils fiables pour lutter contre la concentration des monopoles et les pratiques anti-concurrentielles de ces entreprises.

Pour le sénateur démocrate David N. Cicilline, qui dirigeait cette enquête, les Big techs sont aujourd’hui les équivalents des conglomérats historiques de Rockefeller, Carnegie et Morgan, qui avaient poussé John Sherman à proposer une loi contre la formation des monopoles en 1890. Lors d’une allocution à la Chambre du Congrès en juillet 2020, le sénateur reprenait même à son compte les termes d’un célèbre discours de Sherman, dénonçant les Big techs et leur « capacité à dicter leurs conditions, à décider du jeu, à mettre à bas des secteurs entiers et à inspirer la peur, [ce qui] équivaut au pouvoir d’un gouvernement privé. Nos Pères Fondateurs ne se sont pas agenouillés devant un Roi, nous ne nous mettrons pas à genoux devant les Empereurs de l’économie immatérielle ! »[8].

Pour lutter contre ces « plateformes en ligne dominantes » (« Dominant Online Platforms » dans le rapport), la sous-commission a proposé trois grands chantiers en faveur d’une politique anti-concurrentielle. Le premier volet d’actions consiste à encourager une concurrence plus équilibrée sur les marchés numériques, notamment par la lutte contre les pratiques commerciales déloyales. Le second concerne le renforcement des lois relatives aux fusions et aux monopoles, et introduit des scénarios de séparations structurelles, c’est-à-dire le démantèlement des géants du numérique. Enfin, la sous-commission insiste sur le nécessaire rétablissement d’une surveillance et d’une application plus rigoureuses des lois antitrust.

Ces solutions sont-elles pertinentes aujourd’hui pour lutter contre les oligopoles que constituent les Big techs ? Sur certains aspects, ces mesures peuvent en effet affaiblir ces entreprises. Mais les solutions avancées au Congrès restent des réponses du marché aux problèmes du marché. Il est par exemple peu probable, comme certains l’ont affirmé à l’annonce de la nomination de Lina Khan, que la seule politique antitrust américaine soit à même de répondre aux phénomènes de dépendance aux Big techs que l’Europe a contribué à forger.

Il nous semble donc nécessaire d’analyser la portée, l’intérêt et les limites des propositions actuellement discutées aux États-Unis, afin de soumettre au débat des propositions complémentaires visant à limiter le pouvoir des géants du numérique dans l’espace international. Ces propositions s’ajoutent à celles formulées dans la première note publiée par l’Institut Rousseau qui portait sur la dépendance de l’Europe aux Big techs[9], dans ce qui constitue un cycle de trois notes consacrées à la géopolitique du numérique.

Alors que se tient à l’Assemblée nationale une mission d’information sur la souveraineté numérique, nous proposons dans cette note une analyse de la situation américaine et de la pertinence de la stratégie proposée par le Congrès (I, II). Nous verrons à quelles difficultés se confronte l’État américain aujourd’hui face à des entreprises devenues trop influentes (III). Cela nous amènera à préciser les actions concrètes, à court et à moyen termes, qui pourraient être mises en œuvre dans un cadre international pour limiter les pouvoirs des géants du numérique (IV, V).

I. Comment les dysfonctionnements de la politique antitrust des États-Unis ont-ils bénéficié aux Big techs ?

Dans une note publiée en 2017 dans le journal scientifique universitaire de Yale, Lina Khan, alors étudiante en droit, interrogeait la politique antitrust américaine et les conséquences sur le développement de l’entreprise Amazon[10]. Ce texte, baptisé Amazon’s antitrust paradox en réponse au Antitrust paradox de Robert H. Bork, a beaucoup inspiré l’analyse historique et juridique du congrès. Nous rappelons ici quelques grandes lignes de cette analyse des évolutions de la politique anti-concurrentielle américaine.

1. La lutte anti-monopole : point faible des lois antitrust au XXe siècle

À l’origine, les lois antitrust américaines ont été promulguées par le Congrès en 1890, puis en 1914, notamment au travers des lois Sherman et Clayton qui donnaient une place importante à la lutte contre les conglomérats et les positions monopolistiques de certains acteurs privés. Elles ont pris forme dans un contexte où les monopoles constitués autour des industries de l’acier, du cuivre, du pétrole (la fameuse Standard Oil Corporation), du fer, du sucre, de l’étain et du charbon avaient pris une place importante dans la vie politique. Dès le milieu du XIXe siècle, ces entreprises n’étaient plus de simples acteurs économiques, mais des influenceurs importants de la vie politique et sociale.

Figure 1. The Bosses of the Senate, caricature satirique de Joseph Ferdinand Keppler. Publié dans la revue Puck le 23 janvier 1889. Dans ce dessin, une porte de la tribune, « l’entrée du peuple », est verrouillée («closed»). Les représentants des monopoles ont des privilèges de parole, opérant sous la devise : « C’est le Sénat des monopolistes par les monopolistes et pour les monopolistes ! ». Cette vision populaire, véhiculée par la presse satirique, a contribué à l’adoption du Sherman Act en 1890.

Mais depuis les années 1980, les tribunaux ont progressivement affaibli ces lois et ont rendu de plus en plus difficile la contestation des pratiques anticoncurrentielles et des fusions d’entreprises, tant pour les autorités fédérales chargées de l’application des lois antitrust que pour la société civile. La lutte contre la concentration des monopoles est aujourd’hui considérée comme le point faible de la politique antitrust américaine[11].

C’est sous l’administration Reagan que l’application des lois antitrust a été détournée de la lutte anti-monopole. Le principe de « consumer welfare » (bien-être des consommateurs) déjà présent dans la loi Sherman de 1890, devient alors l’objectif principal des lois antitrust. Le rapport du Congrès précise qu’en 2015, la FTC a même adopté un cadre déclarant que le ciblage des « méthodes de concurrence déloyales » serait guidé par la « promotion du bien-être des consommateurs », limitant encore les outils juridiques à la disposition du régulateur[12]. Par ailleurs, les budgets alloués à la FTC ont été régulièrement réduits, jusqu’à atteindre des niveaux historiquement bas[13]. L’une des conséquences a été l’interruption du recueil régulier de données portant sur l’évolution du marché, celles-ci permettant de produire des études à destination du régulateur.

De nombreuses entreprises américaines, monopolisant aujourd’hui des secteurs entiers de l’économie, ont bénéficié de cet affaiblissement des règles anti-monopolistiques. C’est le cas du secteur bancaire, qui avait été fortement impacté par les lois antitrusts des années 1930 aux années 1970. Aujourd’hui, les quatre principales banques que sont Bank of America, JP Morgan Chase Bank, Wells Fargo Bank et Citibank détiennent à elles seules 40 % du marché, quand les autres ne dépassent même pas 3 %[14].

Bien sûr, l’interprétation étroite des lois antitrust a été un atout essentiel dans le développement des Big techs américaines. D’une part, leur développement a été favorisé par le choix préférentiel du gouvernement américain pour une délégation systématique de ses grands projets de systèmes d’information à ces entreprises, sans prendre en compte les facteurs de risques associés à la concentration des technologies propriétaires.

Puis elles ont permis le développement de pratiques commerciales déloyales et agressives qui ont participé à la constitution d’un oligopole de géants technologiques, qui détient aujourd’hui le contrôle des principaux socles matériels et logiciels afférents à l’activité numérique.

2. Aux sources du laboratoire : la délégation des systèmes d’information et le financement public des technologies de surveillance

Le gouvernement américain a largement participé à l’émergence et au développement des Big techs. Au-delà d’une régulation favorable à leur expansion, certaines grandes entreprises ont directement bénéficié de la politique d’investissement menée notamment au travers du fonds de capital-d’investissement In-Q-Tel. Créé en 1999 par la Central Intelligence Agency (CIA), le fonds a pour objectif de financer les technologies pouvant bénéficier aux renseignements américains. In-Q-Tel a notamment parrainé Palantir Technologies, qui développe des produits numériques dédiés à la surveillance, et utilisés par de nombreux gouvernements – dont la Direction générale de sécurité intérieure (DGSI)[15] en France. Google Earth a pu bénéficier de la technologie de Keyhole, créé par la CIA en collaboration avec la National geospatial intelligence agency (NGA). Keyhole, puis Google Earth, ont pu utiliser le matériel d’imagerie satellitaire national à une époque où les acteurs privés étaient encore très peu présents dans le domaine spatial. Amazon a par ailleurs racheté plusieurs entreprises du fonds In-Q-Tel, dont Elementor Technologies qui est venu renforcer le produit Amazon Web Services[16], devenu aujourd’hui le leader mondial du cloud.

Comme beaucoup d’entreprises et d’organisations européennes, les États-Unis dépendent eux-mêmes des acteurs numériques pour un grand nombre de services. L’État américain continue de confier aux Big techs des projets structurants pour lesquels il se place comme simple client, certes privilégié, mais néanmoins dépendant de ces acteurs. Parmi les projets récents et structurants figure le Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) remporté par Microsoft en 2019[17], qui concerne les solutions d’ « infrastructure en tant que service » (IaaS) et de « plateforme en tant que service » (PaaS) du Pentagone et de tous ses partenaires. Il ne s’agit pas d’un simple stockage mais bien de la maîtrise de toute la couche logicielle afférente. L’entreprise a également remporté le récent marché de l’Armée américaine concernant ses casques de réalité virtuelle Hololens, un matériel électronique connecté à certains services de l’infrastructure logicielle Azure[18]. Dans un autre registre, SpaceX, associé au cloud Azure Space[19], a remporté en décembre 2020 le marché Rural Digital Opportunity Fund pour répondre aux problématiques de fractures numériques sur le territoire américain[20]. Ce marché oppose directement le couple SpaceX/Microsoft à Amazon, qui associe sa technologie cloud au sol à sa constellation Kuiper.

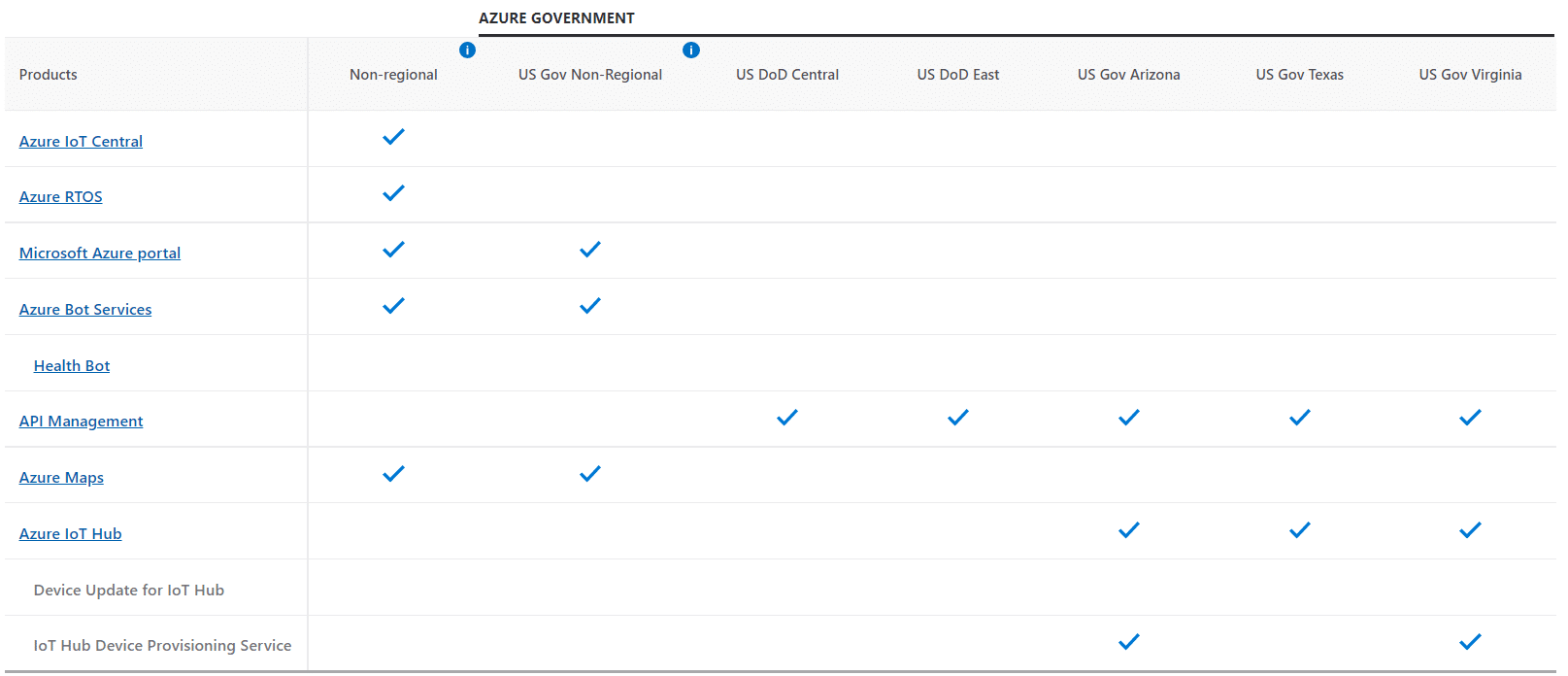

Les solutions dédiées à l’État américain, comme Azure Government, se fédéralisent aujourd’hui en sous-entités implantées sur le territoire. En règle générale, si les sous-entités techniques sont décentralisées, les briques techniques gérant l’ensemble des sous-fonctionnalités restent centralisées. C’est le cas par exemple des produits dédiés à l’internet des objets (Internet of Things – IoT), qu’Azure centralise (Azure IoT central) avant de les régionaliser (Azure IoT Hub).

Figure 2. Tableau présentant la régionalisation des services Azure Government. Source : site de Microsoft Azure

Les projets financés par l’État ont largement contribué à ce que les Big techs deviennent les géants d’aujourd’hui. Dans le même temps, les oligopoles technologiques ont grandi au travers d’une mise en dépendance des environnements techniques et des acteurs commerciaux. Bénéficiant alors de capacité de financement considérable, les Big techs ont pu développer leur mainmise sur les technologies au travers d’un écosystème de compétences et l’acquisition d’entreprises montantes.

3. Oligopole et mainmise technologique : le phénomène de dépendance, la maîtrise des compétences et les acquisitions

Intégré dans tous les secteurs d’activités, le pouvoir de cet oligopole d’acteurs techniques repose en grande partie sur le phénomène de mainmise technologique et commerciale qui crée des relations de dépendance.

Les preuves produites lors de l’enquête de la sous-commission ont par exemple montré qu’Amazon a tiré parti de sa position dominante dans le commerce en ligne pour faire pression lors de négociations avec des entreprises clientes de sa plateforme. Les acteurs du marché qui dépendent de la plateforme e-commerce amazon.com se sont trouvés forcés d’accéder à certaines demandes[21]. Les mêmes rapports de force existent en faveur de Google ou d’Apple lorsque ces entreprises décident de revoir les conditions générales d’utilisation (CGU) de leurs environnements Android ou iOS, ou encore les tarifs d’entrée sur leur store. Une entreprise dont le produit est une application mobile, ou qui utilise une application mobile pour vendre ses produits, peut se trouver en difficulté ou en désaccord avec les nouvelles CGU ou règles tarifaires, et ne peuvent pas migrer vers un autre distributeur car la concurrence n’existe pas[22].

L’enquête met également en lumière une pratique évidente d’espionnage industriel, lors du recueil des données d’entreprises clientes représentant une concurrence sectorielle. Le rapport évoque les données recueillies à partir des systèmes d’exploitation Android ou iOS, et qui apportent des informations sur les usages des applications installées[23]. Les Big techs peuvent ensuite utiliser cette source d’information pour améliorer leur propre produit.

Ce phénomène de recueil de données tierces s’applique aujourd’hui à de nombreux secteurs et entreprises ayant intégrés ces plateformes comme outils ou utilisant leurs API[24]. Google Analytics ou Power BI de Microsoft disposent par exemple d’une quantité titanesque de données sur l’activité industrielle y compris dans des secteurs sensibles et stratégiques pour la souveraineté de certains États. Le secteur de la santé a été particulièrement visé ces dernières années, avec une accélération de l’usage des outils proposés par les Big techs pendant la crise sanitaire.

La capture des écosystèmes technologiques, par l’intégration d’API ou l’inclusion des briques techniques au sein même des produits numériques, renforce encore leur domination. Les entreprises utilisant leurs services cumulent alors plusieurs dépendances. La plus importante est la dépendance technique, puisque ces API ou briques techniques peuvent conditionner le fonctionnement d’un produit ou d’un service. Mais il y a aussi une dépendance d’usage, puisque les développeurs de produits numériques peuvent ne plus savoir comment travailler sans ces briques techniques. Les Big techs, d’ailleurs, créent de nombreuses certifications pour former de futurs développeurs à utiliser leurs API. Concernant les produits comme AWS ou Azure, elles les appellent des « développeurs cloud » qui sont formés à utiliser les briques techniques de leurs produits.

En Europe, ce modèle s’exporte même au travers de programmes de formation lancés en collaboration avec les Big techs (Figure 4). Les nouveaux techniciens de plateforme formés dans ces écoles deviennent ainsi des experts de ces produits, qu’ils vont ensuite mettre en avant dans leur parcours professionnel, en devenant à leur tour dépendants des Big techs dans leur accès au marché du travail.

Figure 3. Formation Simplon basée sur les certifications de Microsoft Azure

C’est cette occupation des écosystèmes qui mènent à ce que des projets comme Gaia-X ne produisent pas d’alternative technologique souveraine : les principaux acteurs techniques et l’écosystème d’intégrateurs du projet dépendent eux-mêmes des briques techniques proposées par les Big techs[25].

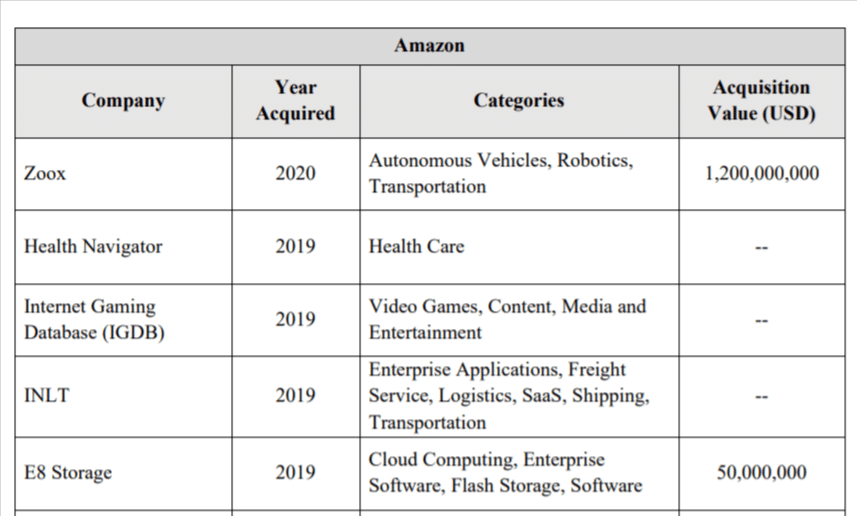

Enfin, les nombreuses acquisitions d’entreprises montantes et de start-up ont permis aux Big techs d’annihiler toute concurrence potentielle tout en améliorant leurs services. L’acquisition en 2019 de Fitbit par Google – pour 2,1 milliards de dollars – lui a permis de récupérer les données de santé des utilisateurs du service et objets connectés de suivi sportif. L’achat en 2020 de la plateforme d’analyse de données Looker – pour une somme de 2,6 milliards de dollars – a également permis à Google de faire un recueil massif de données tout en supprimant un concurrent à sa propre plateforme d’analyse. Dans certains cas, ces acquisitions peuvent assurer aux géants du numérique le contrôle de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement ou de l’écosystème numérique ciblé.

Figure 4. Extrait du rapport de la sous-commission antitrust, « Appendix: Mergers and Acquisitions by Dominant Platforms », p.405

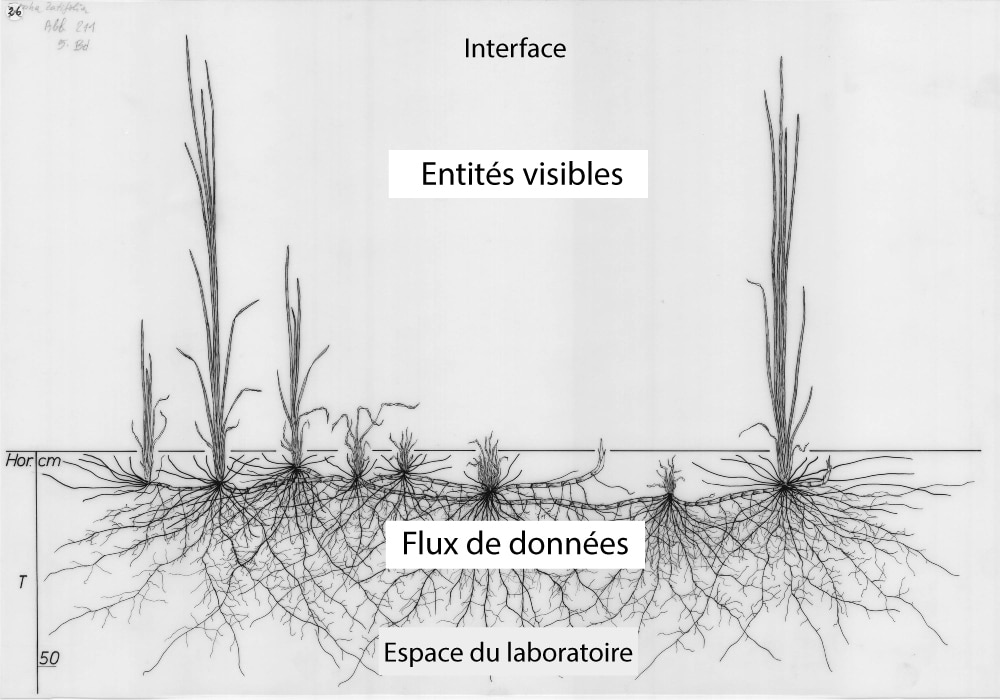

Finalement, leurs activités touchent tous les secteurs, avec des grappes d’entreprises qui, partant de maisons mères comme Amazon, Alphabet ou Facebook, étendent leur influence dans les domaines clés de la santé[26], de la sécurité, de l’éducation… De Waze à Fitbit, l’organisation rhizomique de ces entreprises forme un réseau technologique qui s’étend à chaque rachat ou création de produit[27].

La métaphore naturaliste du rhizome se prête d’ailleurs aisément au phénomène de prolifération de ces produits. En effet, tout comme la plante rhizomique déploie l’étendue de son réseau sous terre, ces objets techniques prennent forme dans le champ invisible du laboratoire. De la même manière que les rhizomes et leurs tubercules servent de matrice à de nouvelles racines, ces produits stockent les ressources qui viendront alimenter un ensemble de sous-produits. Chaque évolution des éléments de leur structure peut amener à un développement de l’ensemble. Leur organisation est horizontale en principe, mais connaît une extension verticale dans tous les domaines de la société sans limites définitives.

Figure 5. La métaphore du rhizome : tout comme la plante rhizomique déploie l’étendue de son réseau sous terre, ces objets techniques prennent forme dans le champ invisible du laboratoire. Leurs « tubercules » stockent les ressources qui viendront alimenter un ensemble de sous-produits. Montage à partir de l’image : Typha latifolia [28].

Ainsi, la constitution des géants technologiques a été favorisée aux États-Unis par la convergence de plusieurs facteurs :

- l’affaiblissement des lois anti-monopole depuis les années 80,

- la réduction des financements des administrations ayant un rôle déterminant dans le contrôle de la concurrence,

- l’accélération de la délégation au privé et des financements publics vers des technologies propriétaires et privées,

- la mainmise sur les écosystèmes numériques par une structuration “rhizomique” des acteurs technologiques,

- une difficulté à saisir les particularités des produits fondés sur une économie des données, et donc de créer un droit adapté.

L’administration Biden travaille aujourd’hui à affaiblir certains de ces facteurs. Mais ses actions interviennent tardivement, dans un contexte où les relations entre l’État américain et les Big techs paraissent toujours plus complexes du fait des dépendances. Avant d’analyser les obstacles éventuels aux séparations structurelles évoquées par la sous-commission du Congrès et la FTC, il nous semble important de revenir sur quelques éléments de la relation ambigüe qui se développe entre l’État américain et les géants du numérique.

II. Les États-Unis et les Big techs : les aléas d’une relation ambigüe

Nous l’avons vu dans les précédentes notes, les géants du numérique ont acquis un pouvoir considérable. À l’origine pourvoyeurs de services en ligne, ils possèdent aujourd’hui de nombreuses infrastructures essentielles à l’activité numérique : les plus gros serveurs du monde, mais aussi des réseaux de câbles sous-marins[29] et certaines infrastructures satellitaires (cf. Kuiper d’Amazon). Elles remplacent également les entreprises traditionnelles des télécom dans un nombre croissant de domaines[30]. Leur positionnement sur les technologies expansives, comme la 5G, au travers des produits Google Anthos for Telecom, Microsoft Wavelength, Amazon Edge Zones ou IBM Edge computing, signale les efforts déployés pour prendre une part considérable des nouveaux modèles de télécommunications dépendantes d’infrastructures logicielles. Amazon, avec son réseau de satellites à orbite basse Kuiper, sera également un acteur important dans l’architecture socle de ces nouveaux usages des réseaux. Dans ce cercle des Titans, Microsoft travaille avec SpaceX pour concurrencer Amazon en associant technologie spatiale et technologie numérique. Enfin, Apple se spécialise toujours plus sur les usages du client final, par le développement de produits connectés sollicités au quotidien.

Dans un tel contexte, quels sont les rapports de force entre l’État américain et ces géants technologiques ?

1. Les Big techs contre la politique de surveillance de l’État américain : une opposition de façade sur la gouvernance des données numériques

Lors des révélations d’Edward Snowden en 2013, Microsoft était mentionné comme l’un des tout premiers collaborateurs de la NSA, suivi de Google, Facebook ou encore Apple autour du programme PRISM[31]. Depuis, la NSA a continué à utiliser toujours plus largement les socles numériques pour ses activités de surveillance. Mais les révélations de Snowden, et une succession d’événements mettant à mal la confiance des consommateurs dans les produits numériques, ont entraîné une prise de conscience publique. Cela a conduit les Big techs à adapter leur discours vis-à-vis du respect de la protection des données, pour tenter de remédier à une image incompatible avec leur storytelling. Cette stratégie de communication prend des formes très variées, et s’adapte aux régions du monde dans lesquelles ces entreprises souhaitent se développer. Elle commence par une identité de marque qui, à l’image du slogan « Don’t be evil » de Google, les présente comme des organisations « en marge de l‘establishment »[32]. Aux États-Unis, l’une des composantes de cette stratégie est l’action en justice contre l’État américain, qui met en scène une lutte des entreprises de la tech contre la politique de surveillance du gouvernement.

L’une des affaires les plus connues ces dernières années a opposé en 2016 le ministère de la Justice américain à Microsoft, soutenu par plusieurs entreprises de la tech dont Amazon, Apple, Google, Dropbox et Salesforce. L’action concernait les pratiques des obligations de silence (gag orders), qui imposent aux entreprises de ne pas informer l’utilisateur sur les demandes d’information faites par le gouvernement.

Figure 6. « In short, we were prevented from ever telling a large number of customers that the government had sought to access their data », Brad Smith, Président de Microsoft.

Si l’action peut apparaître à première vue comme louable, à aucun moment les entreprises de la tech ne remettent en question les pratiques de surveillance. Au contraire, elles ont tout intérêt à les maintenir pour conserver leur position dominante et le soutien du gouvernement américain. Ce qu’elles remettent en question, c’est leur propre responsabilité vis-à-vis du client. Cela leur permet de conserver la sympathie du public, en se présentant comme victime d’une politique de surveillance plutôt que comme un acteur majeur de ce processus.

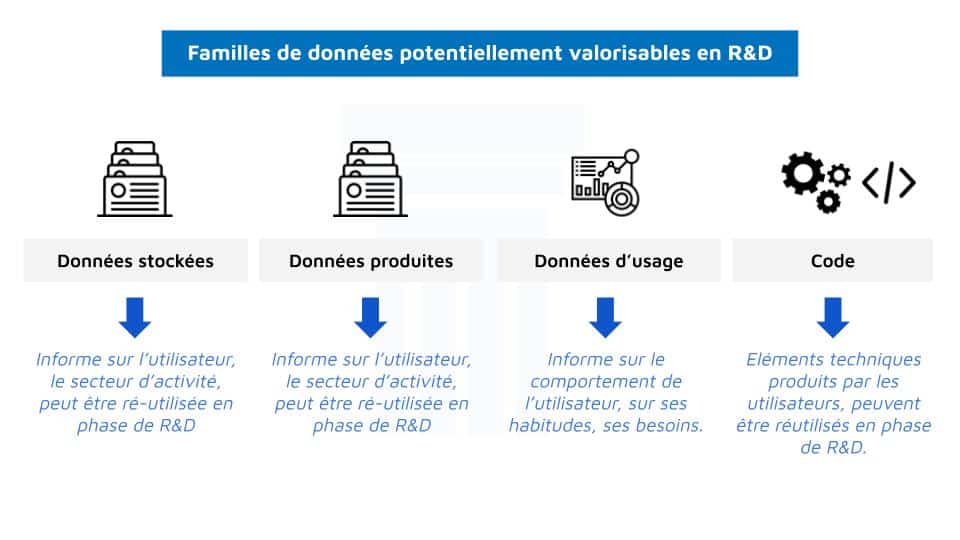

Cette révolte apparente contre l’État menée au nom de la protection des données personnelles des utilisateurs n’est finalement qu’une opposition de façade puisque les Big techs continuent d’utiliser ces données pour leur propre compte. L’obligation de secret (industriel cette fois) s’applique pour ces entreprises dès que les données d’usage passent la porte du laboratoire. En effet, la « surveillance » des données, notamment celles relatives à l’activité numérique des utilisateurs, est un des éléments fondamentaux de l’amélioration progressive de leur technologie. C’est par l’analyse des habitudes spécifiques des utilisateurs et des parcours réalisés sur leurs plateformes qu’elles ont acquis suffisamment d’informations pour créer des interfaces plus ergonomiques. Et l’ergonomie, la simplicité d’utilisation, la fluidité d’un outil à un autre,… sont aujourd’hui les moteurs essentiels de la dépendance aux usages. La logique de plateforme même vient de cette dimension relative à l’ « expérience utilisateur »[33] : la création d’un compte permettant l’accès à tous les outils par un simple clic, où le transfert de données se fait d’une brique technique à une autre.

Figure 7. Quelles données sont potentiellement valorisables en phase de R&D ?

Finalement, la politique de communication des Big techs vis-à-vis de la surveillance des données, leur apparente opposition à l’État américain, n’est pas compatible avec leurs propres pratiques de collecte et de surveillance des données des utilisateurs. Il se joue même ici un conflit de fond, qui pose le cadre d’une lutte à la légitimité d’accès à la propriété de la donnée numérique.

Ce discours de façade se mêle à une occupation progressive des écosystèmes numériques sur lesquels reposent de nombreux pans de l’administration américaine. Ces écosystèmes numériques s’apparentent finalement à des territoires dont la propriété serait partagée inéquitablement et soumis à un développement systémique des dépendance. Les rapports de force entre l’administration américaine et les Big techs s’en trouvent inévitablement transformés.

2. L’État et les Big techs : quels rapports de force ?

Au-delà des outils et produits déjà évoqués, les Big techs montrent régulièrement une volonté de remplacer les structures traditionnelles de l’État. À titre d’exemple, comme le rappelle Nicolas Dufrêne[34], le projet Libra, fruit d’une initiative prise par vingt des plus grandes multinationales de la planète au premier rang desquelles Facebook, affirme sans ironie que la création d’une monnaie mondiale régie par ces entreprises pourrait s’apparenter à un « bien commun » dans son projet de présentation : « Nous sommes convaincus qu’une devise mondiale et une infrastructure financière doivent être conçues et régies comme un bien public ».

Leur maîtrise de technologies et des données leur confère également des capacités de négociation et d’influence. En parallèle du développement des infrastructures socles, l’accélération du recueil de données essentielles dans la santé et la sécurité est un indice supplémentaire de la volonté politique des Big techs d’améliorer leurs positions auprès des instances décisionnelles. La liste du rapport de la sous-commission antitrust présentant les entreprises ayant fait l’objet d’un rachat (Figure 4) montre d’ailleurs un nombre conséquent de start-ups appartenant aux secteurs de la santé, ou d’autres domaines comme la sécurité ou le transport.

En cas de désaccord, d’ordre politique, économique ou stratégique, entre le gouvernement américain et les Big techs, on pourrait évidemment considérer que le contrôle du territoire reste le privilège de l’État et de ses pouvoirs régaliens. Ainsi, l’État conserverait la capacité de faire pression sur les entreprises exploitant des infrastructures sur son territoire.

Mais cela devient plus compliqué de négocier avec un acteur économique quand le fonctionnement de certaines administrations de l’État, des projets soutenus par des financements publics, ainsi qu’une majorité des activités numériques professionnelles et personnelles, dépendent des entreprises que l’on souhaite réprimander. Dans ce bras de fer, les acteurs technologiques ont des arguments importants qui peuvent peser dans les échanges.

À titre d’exemple, le personnel de sécurité de SpaceX a récemment enfreint les lois du Texas en empêchant la circulation sur la voie publique afin d’exercer des manœuvres privées liées au lancement de ses appareils[35]. Ce n’est pas la première fois que ce genre d’actions illégales a lieu, sans pour autant que l’entreprise d’Elon Musk ne soit inquiétée.

Concernant les produits numériques, la mobilité du code informatique ainsi que leur présence internationale pourraient jouer un rôle primordial dans le rapport de force entre les Big techs et les instances gouvernementales des États-Unis. Le code informatique est un objet particulièrement mobile, il peut être transféré physiquement ou sur un réseau d’un serveur à un autre. Pour des questions de résilience, le code d’un produit informatique est déjà généralement stocké à plusieurs endroits, voire sur plusieurs territoires. C’est même un principe classique de gestion de risque en informatique, qui consiste à créer des back-up, des copies de l’original, en cas de panne des premières instances. Aussi, bien que les fermes de serveurs situées à Ashburn puissent être un des lieux privilégiés de stockage de données des Big techs, celles-ci possèdent une multitude de serveurs partout dans le monde qui peuvent accueillir les produits et leurs back-up. Il serait même envisageable, dans un scénario hypothétique de délocalisation, d’imaginer un déploiement au-delà des frontières planétaires, soit une distribution de tout ou partie du code de ces produits au sein des constellations satellitaires. Le code ne serait alors plus localisé au sol sur un territoire dépendant de la juridiction d’un État. Cette exportation géographique est d’autant plus crédible que le parc satellitaire est majoritairement détenu aujourd’hui par des entreprises privées, qui sont elles-mêmes de plus en plus dépendantes des entreprises du numérique.

La résilience des produits numériques, dès lors qu’ils atteignent une taille importante, est un facteur de risque à prendre en compte. Par ailleurs, le comportement des Big techs lui-même vis-à-vis de l’administration n’est pas anodin. De la stratégie d’évitement de Mark Zuckerberg aux tweets de Jack Dorsey lors des auditions au Congrès, les confrontations entre l’administration américaine et les dirigeants des grandes entreprises de la tech montrent des échanges de plus en plus tendus.

Pour remédier à ces rapports de force inégaux, les démocrates américains misent notamment sur un renforcement de la politique antitrust notamment au travers de séparations structurelles. Ils souhaitent ainsi rompre avec les actions menées depuis les années 1970, qui ont conduit à un affaiblissement des lois anti-monopolistiques et permis aux Big techs de se développer.

III. Quelles séparations structurelles pour les Big techs ?

Les propositions de séparations structurelles rappellent les restructurations menées par l’État américain dans les années 1970 et 1980 contre IBM et AT&T. À l’époque, ces entreprises ont été contraintes par la division antitrust de dégrouper leurs produits et de concéder, sous licence, leurs technologies brevetées à des concurrents. Bien que l’administration Reagan ait mis fin à l’affaire IBM, la pression juridique exercée pendant cette période a permis le développement de la concurrence, au travers d’autres entreprises de logiciels et de matériels informatiques comme Apple et Microsoft. Ces dernières ont en revanche pu évoluer dans un contexte plus favorable à leur expansion : si d’autres épisodes judiciaires ont porté, par exemple, sur le démantèlement de Microsoft en deux entités distinctes[36], l’affaiblissement de la politique antitrust décrit précédemment a conduit à une annulation de cette décision. Au regard des nouveaux objectifs de renforcement de la politique antitrust, la question des séparations structurelles pourrait à nouveau devenir un outil utile à l’affaiblissement des Big techs.

1. Quels obstacles à une séparation structurelle des plateformes ?

Les séparations structurelles des plateformes numériques évoquées par le Congrès concernent avant tout les sous-produits. Ainsi, Facebook pourrait être séparé de ses sous-produits comme Instagram ou WhatsApp. Google pourrait avoir à se séparer de Youtube, racheté en 2006, ou de Waze, la start-up des fonds israéliens Magma et Vertex acquis en 2013. La séparation entre les entités de fabrication de matériel et les logiciels informatiques pourrait être envisagée pour Apple ou Microsoft, comme évoqué en 2000[37]. Concernant les usages mobiles, des règles pourraient être imposées aux fabricants de téléphones pour interdire l’installation par défaut des applications Google, séparant ainsi l’utilisation d’Android de celle des applications Chrome, Gmail ou encore Play store.

Ces séparations structurelles pourraient effectivement affaiblir les plateformes dominantes. En premier lieu, ces entreprises devraient déployer une énergie considérable pour revoir leur organisation interne et leur modèle de développement. Cela pourrait amener les nouvelles entités créées à augmenter les tarifs de leur service, et fragiliser les relations entre ces entreprises en les mettant dans certains cas en concurrence directe.

Néanmoins, cette visée séparatiste arrive très tardivement dans le processus de développement de ces entreprises. Celles-ci sont aujourd’hui très puissantes, et sont en position de force dans un contexte de crise sanitaire qui a joué un rôle favorable à leur expansion[38].

Plusieurs obstacles sont déjà clairement identifiables. Le premier obstacle est celui du délai de formulation et d’application éventuelle de ces mesures, qui laisse à ces entreprises le temps de trouver des parades aux défis que leur lancerait l’État américain au travers de contraintes juridiques. Les entreprises du numérique bénéficient des nécessités du temps de constitution du droit et des normes dans un système démocratique, où les échanges, les aller-retours sur les textes et le processus réglementaire laissent aux acteurs privés un temps de parade et d’influence considérable. Les entreprises emploient, nous l’avons vu, des outils de lobbying qui leur permettent d’orienter les politiques publiques et de réagir tant au niveau du texte qu’au niveau de leur offre commerciale ou de leur produit[39]. C’est également le cas à la Commission européenne, où les géants du numérique ont souvent quelques années pour influencer les échanges. Ils utilisent également le temps entre l’annonce d’un projet de loi et son application pour s’adapter aux réglementations en créant des parades techniques qui respectent le droit sans constituer un frein réel au recueil de données.

Le second obstacle est la nature même de ces produits : une séparation juridique n’équivaut pas forcément à une séparation technique. De fait, les instances techniques de certains produits numériques sont séparées par défaut, soit pour des raisons techniques, soit parce qu’il s’agit de produits distincts ayant fait l’objet d’une acquisition. Les équipes qui les développent sont également « séparées » : les développeurs du réseau social Facebook ne sont pas les mêmes que ceux du produit WhatsApp, et ces produits n’utilisent pas forcément les mêmes stacks[40] techniques. Le lien entre ces différents produits numériques est établi par des passerelles, qui permettent la transmission de flux de données vers d’autres produits. Si WhatsApp Inc. devenait une entreprise indépendante du groupe Facebook, les deux entreprises pourraient tout à fait continuer à travailler ensemble et rentabiliser leurs activités. Le modèle d’intégration est classique : un produit numérique, appartenant à une entreprise A, peut être intégré dans un autre produit numérique, appartenant à une entreprise B. C’est déjà le cas lorsque l’entreprise Atos propose l’intégration de son module de paiement à un très grand nombre de e-commerces. De ce fait, le e-commerce lui transmet le montant de la commande et un ensemble de métadonnées. Dans ce cas, le e-commerce paie Atos pour son service. Mais il y a aussi des services qui se rémunèrent autrement, par les données recueillies ou par un supplément facturé au client final. Les séparations structurelles des sous-produits de plateformes numériques pourraient trouver un modèle rentable qui ne freinerait pas tant leur développement. Le respect du Règlement général de protection des données (RGPD) européen demanderait également un travail d’adaptation, notamment des interfaces, mais ce texte laisse néanmoins un cadre très large d’actions dans un tel scénario[41].

Il est également probable que des séparations juridiques qui s’accompagneraient de séparations techniques devraient pour être effectives pouvoir agir sur les passerelles de données et avoir une possibilité d’effectuer des contrôles sur celles-ci. Cela pose inévitablement la question de l’accès au code informatique des produits numériques, point faible du régulateur en matière de droit du numérique[42].

Enfin, les projets de restructurations devront s’adapter aux caractéristiques spécifiques de l’entreprise et de ses produits. Cette nouvelle régulation ne saurait en effet s’appliquer de la même manière pour un Google, un Facebook ou un Amazon, qui se distinguent tant du point de vue de leur organisation que des nombreux secteurs d’activité qu’elles occupent. Cette étendue sectorielle et géographique de l’activité des Big techs pose d’ailleurs la question même de la faisabilité d’un démantèlement. L’État américain doit en effet négocier avec ces géants dans un contexte où une grande part des entreprises américaines, des citoyens et de l’administration utilisent leurs produits dans des degrés divers de dépendances. En cas de désaccord, et dans un scénario de crise entre l’administration américaine et les Big techs, les dépendances numériques pourraient constituer une réelle pression économique, et toucher autant les secteurs du e-commerce que les services de l’administration, la sécurité, la santé…

2. Le scénario peu crédible de « nationalisation » des Big techs

Ainsi, certaines personnalités politiques pensent, et rêvent, à une nationalisation des GAFAM qui seraient alors une réponse globale à tous les enjeux que posent ces oligopoles : la difficulté à les taxer, les dépendances techniques, le contrôle d’acteurs influents, etc…

Sur ce sujet de la nationalisation, les États-Unis auraient d’emblée plus de marge de manœuvre que nos pays européens. S’il le souhaitait, le gouvernement américain aurait peut-être encore la possibilité aujourd’hui de nationaliser les entreprises dont le code est sur son territoire, quand détenir Google France ou Microsoft France reviendrait pour les gouvernements européens à posséder l’équivalent de bureaux vides. Si le principe de nationalisation est ici peu crédible, c’est d’ailleurs parce qu’il impliquerait deux scénarios aujourd’hui très loin de la réalité des échanges économiques. Le premier serait que l’État américain trouve le moyen de contraindre ces entreprises à dupliquer leur code informatique dans tous les pays qui le demandent. Le second serait un don de la part des GAFAM, qui alors renonceraient au profit en dehors des frontières américaines… Tout cela semble incompatible avec la structure même des produits numériques visés et des intérêts en jeu.

Tous ces obstacles laissent penser que le rapport de force entre ces entreprises dominantes et le régulateur américain est profondément déséquilibré. Le gouvernement américain a probablement un retard de dix ou quinze ans sur une politique anti-concurrentielle adaptée aux acteurs du numérique, laquelle aurait pu limiter le pouvoir des Big techs à l’époque où ces entreprises cherchaient encore à renforcer leur modèle économique. Cinq-cents acquisitions plus tard, les États-Unis se trouvent face à des acteurs solides et semblent avoir de moins en moins de leviers d’actions sur ces entités qu’ils ont pourtant contribué à créer.

Les gouvernements, dont celui des États-Unis, font ainsi face à une situation inédite, et devront probablement mettre en place des efforts collectifs et ciblés afin de répondre efficacement aux enjeux que posent ces entités d’un nouveau genre.

En réponse à l’influence grandissante des Big techs et à une politique américaine qui ne cesse de jouer selon les règles du marché, les gouvernements européens devraient pouvoir garantir aux entreprises et aux personnes des alternatives aux acteurs hégémoniques du numérique. Cette approche peut être avant tout sectorielle, et cibler des domaines stratégiques : la recherche, la santé, l’administration, la sécurité, au même titre que le militaire.

Il y a urgence à agir, car chaque année qui passe renforce l’influence de ces acteurs, leur confère de nouveaux moyens technologiques et financiers, et nous éloigne ainsi toujours plus de la capacité de concevoir et d’adopter des alternatives à nos dépendances technologiques actuelles. Pour les pays européens, la conquête d’une certaine indépendance numérique renforcerait les capacités de négociation avec les géants du secteur. La maîtrise des technologies et des acteurs qui les produisent faciliterait la constitution d’un cadre normatif réellement adapté à l’Europe.

Face aux enjeux soulevés, nous pouvons agir pour réduire le pouvoir de ces acteurs à l’échelle internationale. Les propositions suivantes complètent celles abordées dans le premier volet, dans les parties V. Bâtir une stratégie cohérente autour des choix technologiques pour minimiser les dépendances et VI. Engager une transition technologique dans le secteur du numérique, en ajoutant les composantes internationales nécessaires pour équilibrer les rapports de force.

IV. Saisir l’occasion historique pour répondre à l’urgence de définir des limites internationales aux pouvoirs des géants technologiques

La présence d’une administration américaine favorable au contrôle des plateformes dominantes est l’occasion de mener des actions fortes et complémentaires pour limiter le pouvoir d’influence de ces grandes entreprises. Celles-ci pourraient reposer sur les dispositifs en cours de discussion au niveau international, comme le projet de taxation des multinationales, et sur des leviers juridiques permettant de lutter contre l’abus de position dominante.

1. Saisir l’occasion du projet de taxation des multinationales du numérique pour soutenir les solutions alternatives

Dans le cadre de la réforme fiscale internationale, l’OCDE estime que le taux minimum d’impôt sur les bénéfices des multinationales sera proche de 15 %. Cette taxe, si elle est appliquée, est fixée à un taux qui paraît suffisamment élevé pour que les entreprises ne puissent répercuter qu’une part mineure de l’ensemble de l’impôt sur les tarifs de leurs services. Néanmoins, cette nouvelle taxe aura des répercussions importantes sur le prix des services proposés, et donc sur tous les acteurs techniques et économiques qui en dépendent.

Et elle représente, de ce fait, une occasion idéale pour proposer aux entreprises de migrer vers des solutions techniques alternatives. Cette proposition vient enrichir celles proposées en premier volet dans la partie « VI.3.Accompagner la transition technologique pour soutenir l’autonomie stratégique et les acteurs européens » (propositions 11, 12, 13, 14).

Proposition 22 : Sensibiliser les entreprises et les particuliers aux conséquences d’une taxation mondiale des grandes plateformes au travers d’une communication massive de la Direction générale des entreprises (DGE), d’un collectif composé d’entreprises européennes du numérique et des acteurs du libre.

Proposition 23 : Cette sensibilisation pourrait renforcer la proposition 13 d’accès à l’information, au travers d’un portail proposant, pour chaque besoin professionnel ou personnel couvert par les acteurs dominants du marché, des solutions alternatives équivalentes. Il s’agit ainsi de préparer dès aujourd’hui les futures migrations.

Figure 8. Exemple de parcours utilisateur pour un « diagnostic de dépendance » avec la proposition de solutions alternatives

2. Soutenir une politique anti « lock-in » par le renforcement d’un cadre oeuvrant pour l’interopérabilité des produits numériques

Le principe d’interopérabilité n’est pas absent du rapport de la sous-commission antitrust. Dans la partie « Promote Innovation Through Interoperability and Open Access », l’interopérabilité est mentionnée pour « permettre aux plateformes de réseaux sociaux concurrentes de s’interconnecter avec les entreprises dominantes pour s’assurer que les utilisateurs peuvent communiquer entre les services ». C’est une logique tout à fait cohérente avec le droit de la concurrence, qui considère que si les plateformes de réseaux sociaux ont accès aux données exploitées par les plateformes dominantes elles seront dans un rapport de concurrence plus équilibré.

Nous pensons que l’interopérabilité ne doit pas servir à reproduire un modèle de développement basé sur le recueil de données. En revanche, ce principe peut-être un moteur essentiel pour éviter le phénomène de « lock-in » qui empêche les utilisateurs de services numériques de changer de produits. C’est dans ce sens que 75 organisations ont signé en 2019 une lettre ouverte réclamant d’imposer l’interopérabilité dans la loi[43].

Afin de rendre possible les migrations d’un système informatique à un autre, la constitution d’un droit opposable portant le principe d’interopérabilité pourrait être abordé sous divers aspects :

- Dans la situation actuelle qui ne permet pas à des solutions alternatives d’émerger, l’Autorité de la concurrence, relevant du droit de la concurrence et compétente pour traiter les problématiques relatives à l’abus de position dominante, pourrait être saisie par des collectifs d’entreprises.

- Le droit à l’interopérabilité dans le cadre du droit d’auteur lié aux productions informatiques. En effet, tout programme informatique est protégé par le droit d’auteur : l’article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle place les logiciels dans la catégorie des « œuvres de l’esprit » au même titre que les livres, les conférences ou les compositions musicales.

- Le phénomène de « lock-in » touchant en premier lieu les particuliers, il est aussi envisageable de solliciter le droit de la consommation au travers des associations de consommateurs.

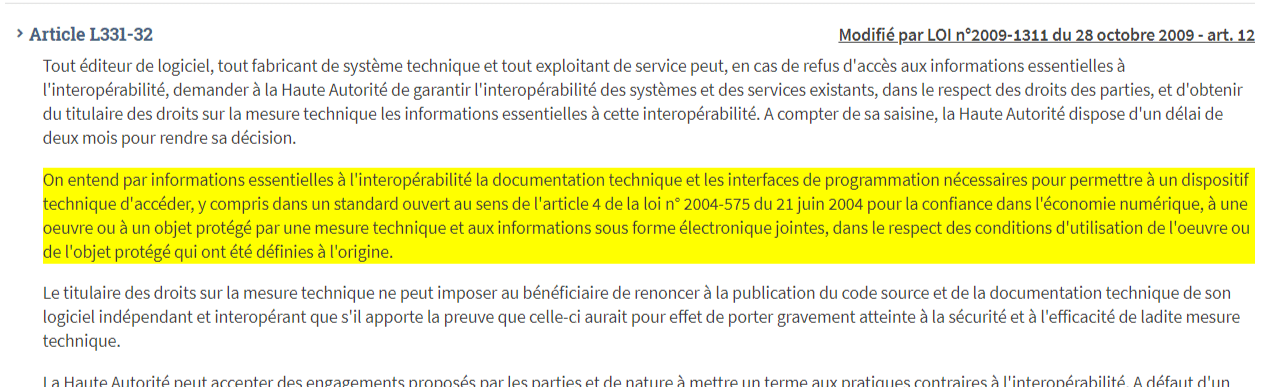

Un droit n’existe réellement que s’il peut être invoqué face à une autorité ou un juge.En France et en Europe, il y a déjà des bases existantes sur la saisie d’une autorité relative au droit à l’interopérabilité dont les juristes peuvent se saisir. La directive du 14 mai 1991[44] concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, transposée par la loi française du 10 mai 1994[45], a introduit en droit français la notion d’« exception de décompilation », c’est-à-dire la possibilité d’ouvrir la partie du code informatique d’un logiciel concerné par un litige, ou d’avoir la possibilité d’agir dessus. Le texte de 1991 considère par ailleurs En principe, la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins de 2006 (loi DADVSI) prévoit que « tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de service peut, en cas de refus d’accès aux informations essentielles à l’interopérabilité, demander à l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) de garantir l’interopérabilité des systèmes et des services existants » [46]. L’ARMT a été remplacée en 2009 par la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) qui hérite de ses missions.

Figure 9. Article L331-32 du code de la propriété intellectuelle. Source : legifrance

Proposition 24 : Faire évoluer le principe de droit à l’interopérabilité en un droit opposable inscrit dans la loi.

Un collectif d’entreprises et d’association pourrait sur le sujet apporter aux juristes des cas très concrets des problèmes soulevés par les logiciels et API propriétaires dans la diffusion et l’usage de leur propre « œuvres de l’esprit », afin de permettre une interprétation des textes ou de proposer des évolutions de celui-ci.

Proposition 25 : Créer un collectif d’entreprises et d’associations qui aurait pour mission de documenter des cas concrets de problématiques liées à l’absence d’interopérabilité des logiciels et API propriétaires, ainsi que les cas d’abus de position dominante, et, à partir de ces éléments, de solliciter une étude du droit à l’interopérabilité par des juristes.

Proposition 26 : Solliciter la création d’une mission d’information sur le sujet du droit à l’interopérabilité à l’Assemblée nationale ou au Sénat.

Les associations de protection des consommateurs devraient pouvoir jouer un rôle dans la possibilité, pour l’utilisateur, de migrer facilement d’un outil à un autre. Le phénomène de « lock in » peut en effet être considéré comme un sujet relatif à la prévention des risques en matière de sécurité des consommateurs puisqu’il rend les utilisateurs dépendants d’un produit, voire d’une famille de produits numériques, pour leur activités personnelles et professionnelles. De ce fait, il pourrait être possible de saisir le Tribunal de grande instance.

Proposition 27 : Solliciter les associations de protection des consommateurs pour la saisie du Tribunal de grande instance en considérant le phénomène de « lock in » comme un sujet relatif à la prévention des risques en matière de sécurité des consommateurs.

3. Garantir une diversité technologique par la valorisation d’un enseignement fondamental durable

Pour répondre à l’omniprésence dans de nombreux pays des formations financées par les Big techs, qui mettent en dépendance les futurs « techniciens de plateformes » (I.3), il est important de promouvoir des enseignements fondamentaux ainsi que les principes de développement mutualisé (open source) pouvant représenter des alternatives.

Proposition 28 : Pour chaque formation dédiée aux technologies issues des Big techs dans une école ou une université, imposer la création d’une formation dédiée aux connaissances techniques fondamentales associant également une sollicitation des logiciels libres, afin de créer une diversité dans l’écosystème technique et garantir sur le long terme la conception de socles logiciels indépendants. Des écoles dédiées à la maintenance d’un socle commun seraient également un atout important.

Cet effort ne doit pas seulement être national ou européen, mais s’adresser à la communauté mondiale et aux territoires ciblés par la prédation des acteurs économiques dominants.

Proposition 29 : Créer des formations, ou des écoles, dédiées à l’indépendance numérique dans les pays qui représentent pour les Big techs des territoires à conquérir, comme c’est le cas pour le continent africain.

4. Œuvrer à la fin des « modèles commerciaux basés sur la surveillance »

Dans un article universitaire de la Georgetown law technology review de 2018, Lina Khan évoque une réforme qui mettrait fin aux modèles commerciaux basés sur le principe de surveillance des données[47]. Pour appuyer son propos, elle se réfère aux recommandations de « spin-off », faites par Barry Lynn et Matt Stoller[48], et qui consiste à effectuer des séparations fonctionnelles entre les différents services d’une plateforme comme Facebook afin de limiter le recueil massif de données. Comme nous l’avons vu (III.2), la séparation fonctionnelle des plateformes n’empêcherait pas forcément le recueil de données et pourrait même créer une nouvelle couche pour une économie de la surveillance. Néanmoins, l’idée de mettre fin aux modèles commerciaux basés sur la surveillance peut être portée comme un projet de loi à interroger dans le cadre du droit international. En effet, en partant du fait que certains modèles commerciaux sont basés sur la surveillance des individus, et donc des sociétés, les entreprises qui les développent jouent un rôle de plus en plus important vis-à-vis de la sécurité et la souveraineté des États, des sociétés et des individus.

Proposition 30 : Porter auprès de tous les organismes internationaux compétents le projet de mettre fin aux modèles commerciaux basés sur la surveillance, qui remet en question la sécurité et la souveraineté des États, des sociétés et des individus.

5. La reconnaissance de la valeur générée par l’utilisateur

La notion de valeur générée par l’utilisateur au travers de ses données et de son activité devrait pouvoir être débattue. Cette notion de dette n’est pas nouvelle, et a déjà fait l’objet de travaux qui apportent des pistes de réflexion[49].

Il serait en effet possible de considérer les produits numériques conçus par les Big techs comme le résultat d’une co-construction, dans la mesure où ces objets numériques n’auraient jamais pu exister sans l’activité numérique des utilisateurs et de leurs données personnelles, ni se développer à grande échelle et conquérir des marchés. Ils pourraient ainsi être considérés comme des biens communs d’un genre particulier, puisqu’ils ont été conçus dans un cadre collectif, bien souvent non contractualisé dans les années 2000, entre l’acteur privé qui développe le produit et la communauté mondiale d’utilisateurs qui participe à son amélioration continue. Pour comprendre les particularités de cette collaboration, on peut prendre l’image d’une autoroute en construction, dont les automobilistes ne seraient pas seulement les usagers mais également les ouvriers, apportant à chaque passage un morceau de bitume produit par leur soin.

Il nous paraît indispensable de porter les termes d’un débat sur la scène internationale pour analyser plus précisément les enjeux liés à la concentration des technologies numériques. Il s’agit aussi de sensibiliser les décideurs, et d’amener les Big techs à s’exprimer sur le sujet de cette dette qu’ils doivent aux utilisateurs et sur la potentialité d’un reversement légitime de la valeur. De tels débats peuvent aussi inspirer des actions concrètes et amener d’autres chercheurs à s’approprier ce sujet.

Cette question pourrait être abordée, par exemple, dans le cadre des échanges internationaux sur la protection des consommateurs. Elle pourrait être portée, par l’État et les associations de consommateurs, auprès de l’Organisation des nations unies (ONU), au travers de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) par l’élargissement du groupe de travail portant sur la « Protection du consommateur dans le e-commerce »[50] ou par la création d’un nouveau groupe de travail parmi ceux qui sont rassemblés sous les thématiques de « compétition et protection des consommateurs »[51]. D’autres organismes internationaux peuvent également être identifiés (disponible pour complément à l’identification de la bonne organisation).

Proposition 31 : Porter la question de la valeur générée par l’utilisateur lors de l’usage d’un outil ou produit numérique, propre aux modèles commerciaux dont la donnée des utilisateurs constitue le moteur de développement, auprès des organismes internationaux aptes à porter ces débats. Cela pourrait être, par exemple, auprès de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) par la constitution d’un groupe de travail dédié.

V. Des biens communs numériques et des outils numériques de Bien commun

La notion de « bien commun » s’est progressivement imposée face aux défis relevant du changement climatique ou de l’accès aux ressources naturelles. Dans un contexte de globalisation des économies et du marché, elle s’est développée en parallèle de celle de bien public mondial[52]. Mais elle recouvre également plusieurs sens, qu’il apparaît important de définir avant de les solliciter dans le cadre du numérique.

Avec un « b » minuscule, le terme « bien commun » renvoie aux caractéristiques des « biens ». Il est alors comparable aux biens publics en cela qu’il est accessible à tous, mais s’en distingue en étant le résultat d’une production collective. Suivant cette définition, la production d’un code ouvert et amélioré collectivement (ex : Nextcloud, Proxmox, XCP-NG, qemu, …), ou les savoirs et données produits au sein de collectifs auto-constitués (ex : Wikipédia) ou d’institutions (ex : data.gouv.fr), peuvent être considérés comme des biens communs immatériels.

Avec un « B » majuscule, le « Bien commun » tend plutôt à définir ce qui est bon et juste pour les sociétés humaines. Cette notion n’a pas de sens juridique : comme l’explique le juriste en droit international Jean-François Marchi, elle « procède sans doute plus d’une aspiration, qui est d’ailleurs loin d’être partagée, que d’une notion intégrée dans l’ordre juridique » [53]. Quand la notion de « bien commun » renvoie à une méthode collective de gestion, le « Bien commun » renvoie à la direction morale, au contexte philosophique et civilisationnel.

Ces deux définitions se rejoignent dans le cadre des logiciels, soit lorsqu’ils sont utilisés par un large spectre de la population mondiale, soit lorsqu’ils servent à gérer des infrastructures sur lesquelles reposent un grand nombre d’activités (ex : les serveurs ou les systèmes d’exploitation). Ces objets numériques massivement utilisés orientent le devenir des sociétés par les valeurs, les usages et les croyances qu’ils véhiculent. En cela, ils se substituent aux véhicules traditionnels d’un fondement moral.

Nous avons une responsabilité sur la place accordée à ces objets numériques, qui demande d’en penser la gestion. Nous pouvons poursuivre le modèle actuel, en valorisant les intérêts privés d’une minorité d’entreprises qui peuvent toujours décider de ne pas se soucier du devenir des sociétés, ou nous pouvons œuvrer à un numérique de Bien commun.

Pour orienter la production et l’usage des technologies numériques vers un Bien commun, il faut admettre que celles-ci ne peuvent être contrôlées par une minorité. Elles doivent faire l’objet, pour être pertinentes à des échelles régionales et internationales, de la gestion collective d’une pluralité des représentants. Et dans le cas des produits numériques, la capacité de négociation ne peut se constituer sans le contrôle des technologies, puisque c’est bien là que se jouent les rapports de force. La logique de développement mutualisée est tout à fait cohérente avec ce projet.

Nous proposons ici de questionner les contre-pouvoirs sollicitables pour rétablir des rapports de force plus équilibrés dans le domaine des technologies numériques. À l’échelle nationale puis internationale, un contre-pouvoir peut rassembler différentes sensibilités autour d’une mutualisation des ressources.

1. Penser le développement informatique à long terme par la mutualisation des ressources

Améliorer ou bâtir nos propres outils, et dans certains domaines nos propres standards, est à notre portée. Des projets communs pourraient réunir des acteurs publics, privés ou associatifs, afin de concevoir une base technologique pertinente, mutualisée, déjà partiellement existante mais hétérogène, et qui réponde aux besoins numériques de nos sociétés. Ces propositions viennent enrichir celles proposées en premier volet dans la partie VI.2.Améliorer les alternatives aux outils les plus utilisés au quotidien (propositions 9,10).

L’idée de « socle logiciel » peut prendre un sens différent si l’on parle d’un ensemble de standards, de briques fonctionnelles, ou d’un catalogue de logiciels indépendants. Ce socle commun peut bénéficier à toutes les typologies d’acteurs du numérique (entreprises, associations œuvrant pour le logiciel libre, ou encore États), dans la mesure où celui-ci donnerait une base commune pouvant être enrichie de solutions et services.

Il ne nous appartient pas de définir ici la meilleure option, elle doit se formaliser dans un processus de réflexion globale et d’une analyse des besoins d’amélioration des outils déjà existants. Nous posons néanmoins ici certaines conditions qu’il apparaît important de prendre en compte :

- Un tel projet devrait d’abord cibler les standards et les outils qui créent aujourd’hui des dépendances fortes aux acteurs dominants (liste de priorisation issue des propositions 2 et 3). Il concerne donc avant tout les outils d’usage courant tels que les interfaces de travail, de partage, ou encore de visioconférence.

- Les couches logicielles devraient toujours pouvoir reposer sur des couches physiques indépendantes.

- Il devrait prendre en compte l’existant : les dépendances et les mécanismes de migration, mais aussi les solutions existantes dans le domaine du logiciel libre et du logiciel propriétaire en Europe. Il devrait permettre de faire le bilan de cet existant, puis amener à trier et faire grandir les solutions les plus cohérentes.

- Il devrait être pensé par un ou des collectifs ad hoc[54] précédemment identifié(s), dont la mission d’ouverture du produit final l’engage à l’impartialité.

- Le temps long est un critère de réussite, et il faudrait créer les conditions d’une amélioration sur le long terme de cette base technologique, ce que permet de faire la mise à disposition du code ouvert au développement mutualisé.

- Il ne devrait pas empiéter sur la capacité des acteurs économiques de proposer leurs propres surcouches logicielles propriétaires mais toujours indépendantes, notamment dans des métiers et des secteurs où les usages et les normes de sécurité demandent des spécifications techniques particulières. De nombreuses entreprises fonctionnent déjà sur des technologies open source, qui constituent un véritable atout lorsqu’elles sont maintenues sur le long terme.

La première étape de conception d’un socle commun demande une connaissance approfondie des ressources informatiques aujourd’hui disponibles dans le domaine de l’open source, où le développement mutualisé est le plus courant. L’État français ou l’Europe pourrait s’appuyer sur la connaissance de terrain d’organisations telles que la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNLL), l’Association Professionnelle Européenne du Logiciel Libre (APELL), ou encore des organisations indépendantes comme NLnet Foundation, acteur hollandais présente depuis longtemps sur le sujet du logiciel libre.

Proposition 32 : Identifier les éléments d’un socle commun, sa forme, et les acteurs capables de mutualiser et/ou de concevoir ce projet dans son expression initiale.

Un tel projet ne peut émerger que si le soutien est total, de la part de tous les acteurs concernés – politiques, entreprises, associations, citoyens informés.

Il peut également s’étendre à d’autres régions du monde qui cherchent des solutions alternatives tout en ayant déjà des compétences numériques sur leur territoire pour participer à un projet commun. Cette question ne concerne pas que l’Europe : certains pays d’Afrique, d’Amérique du sud ou d’Asie pourraient déjà rejoindre un tel projet. Il existe des talents partout dans le monde qui n’attendent qu’une chose : construire un bien commun.

Proposition 33 : Une fois un socle commun et propre défini, promouvoir au travers d’annonces de responsables politiques, économiques et associatifs visibles sur la scène mondiale, le projet d’un contre-pouvoir international aux grandes plateformes, sur le modèle de développement mutualisé, promu et financé par des acteurs internationaux tel que cela existe, par exemple, pour le système d’exploitation GNU-Linux.

2. Accompagner le projet d’un cadre normatif favorable

Pour soutenir ce projet, plusieurs leviers sont activables. Parmi eux, une politique normative préférentielle visant à favoriser les outils indépendants peut être un outil puissant que nous développerons dans le troisième volet. Cette politique préférentielle faisait la force d’un projet comme le Portail de logiciel public brésilien (Portal do Software Público Brasileiro – PSPB)[55], qui reposait sur du logiciel libre et avait réussi à proposer un socle commun à de nombreux pays du continent sud américain[56]. C’est le manque de financement et de soutien du tissu industriel sur lequel pouvait reposer le développement du portail qui a conduit, avec les actions fortes de lobbying du géant Amazon auprès du gouvernement brésilien, à son échec. Afin de ne pas reproduire des erreurs similaires, il est important de comprendre l’atout essentiel que représente la diversité et la richesse des compétences des acteurs de terrain qui, à côté des grandes entreprises, se trouvent plutôt au sein de TPE, PME et associations[57].

Proposition 34 : Accompagner le projet d’un cadre normatif permettant de favoriser l’adoption ou la migration vers des logiciels indépendants.

3. Garantir le maintien d’un développement mutualisé et de logiciels indépendants par des leviers de financement directement activables

Une grande partie des acteurs qui pourraient participer à un tel projet de valorisation de l’open source sont des TPE, des PME et des associations. L’actualité nous montre même que les grandes entreprises valorisent plutôt aujourd’hui les technologies propriétaires développées par les Big techs au travers de partenariats structurants. En revanche, le tissu dense de PME et TPE travaillant à partir de technologies open source ont des compétences fondamentales et forment un terreau de développement industriel important.

Cet état de fait, qui permet de faire reposer une mutualisation sur une diversité d’acteurs locaux et de terrain, est un atout. Certains retours d’expérience sur des projets similaires montrent même que le rôle de ces acteurs peut conditionner le succès d’un développement mutualisé.

Comme évoqué dans la proposition 12, il est nécessaire de soutenir les acteurs nationaux et européens dans l’accueil de nouveaux utilisateurs, et garantir ainsi leur pérennité. La proposition 7 mais aussi les aides de minimis[58] sont des dispositifs directement activables pour soutenir un tissu industriel dense et diversifié pouvant participer à un développement mutualisé.

Proposition 35 : Organiser le financement d’un tissu industriel de terrain et des associations qui utilisent et participent au développement d’outils indépendants par l’activation de la proposition 7 et des aides de minimis directement activables.

Conclusion

Nous vivons, dans bien des domaines, un moment historique. Dans le champ du numérique, celui-ci est de plusieurs ordres. Tout d’abord, les géants des technologies numériques arrivent à maturité, et nous avons de moins en moins de capacité de négociation pour les réguler tant nous dépendons actuellement de leurs services. Nous avons donc quelques années pour prendre des décisions et mener à bien des actions fortes qui conditionneront la place et l’importance que prendront les acteurs technologiques dans le monde de demain. Mais ce moment est également historique car il se situe dans un contexte international favorable. Après quatre ans de présidence américaine sous l’administration de Donald Trump, Joe Biden semble ouvrir un autre chapitre de la politique menée vis-à-vis des grandes puissances économiques. Nous devons donc saisir ce moment, équilibrer les rapports de force en sollicitant des outils que nous avons trop souvent délaissés.

Le chemin pour y parvenir demandera encore des efforts des acteurs déjà convaincus, et une remise en question de ceux qui ont choisi le chemin de la dépendance. Il faudra un soutien fort et du courage de la part des décideurs politiques nationaux et européens. Et il faudra, aussi, une prise de conscience massive de ces problématiques importantes : l’utilisateur de produit numérique doit prendre conscience de l’impact de ses choix sur le long terme.

Mais quels que soient les difficultés et les doutes rencontrés sur ce chemin, ces chantiers sont avant tout nécessaires. Ne ratons pas l’occasion qui s’offre à nous de bâtir notre indépendance numérique.

[1] Tim Wu a inventé l’expression « neutralité du net » pour désigner la garantie d’égalité de traitement des flux de données sur Internet quelle que soit leur provenance. Il a également été un pionnier sur le sujet de la réglementation antitrust contre les grandes entreprises technologiques comme Amazon, Facebook et Google.

[2] KHAN L., Amazon’s Antitrust Paradox, The Yale Law journal, vol. 126, n°3, 2017.

[3] La Federal Trade Commission est l’organisme qui contrôle les pratiques commerciales anticoncurrentielles aux États-Unis. Lire : PIQUARD A., « Lina Khan, une farouche critique des GAFA, nommée à la tête de l’antitrust américain », Le Monde, 16 juin 2021.

[4] LAWDER D., « USA : Yellen propose une vaste réforme de l’impôt sur les sociétés », Reuters, 7 avril 2021.

[5] « Le choix d’adhérer à un syndicat appartient aux travailleurs. Point final », Lire sur le sujet BERNARD P., « Les leçons de Joe Biden à la gauche française », Le Monde, 17 avril 2021.

[6] NADLER J. et CICILLINE D.N., « Investigation of competition in digital markets, Majority staff report and recommendations », Subcommittee on antitrust, commercial and administrative law of the committee on the judiciary, 6 octobre 2020.

[7] Idem, B. Strengthening the Antitrust Laws, 2. Invigorate Merger Enforcement, p.391.

[8] Paroles tenues à propos des GAFA par le membre du Congrès David N. Cicilline lors de la commission d’enquête du 29 juillet 2020, visionnable ici : Subcommittee on Antitrust, Commercial, and Administrative Law | Online Platforms and Market Power, Part 6 : Examining the Dominance of Amazon, Apple, Facebook, and Google. Référence au discours de John Sherman en 1890, en Ohio, contre les monopoles acquis par certaines entreprises, comme les banques et les fabricants d’allumettes : « Si nous refusons qu’un roi gouverne notre pays, nous ne pouvons accepter qu’un roi gouverne notre production, nos transports ou la vente de nos produits. »

[9] COELHO O., « Quand le décideur européen joue le jeu des Big techs…Engager une transition technologique pour sortir des dépendances numériques », III. La puissance des lobbies du numérique : plus fort que la filière des énergies fossiles, Institut Rousseau, 8 juin 2021.

[10] KHAN L., Amazon’s antitrust paradox, Ibid.

[11] MITCHELL S., « The Rise and Fall of the Word ‘Monopoly’ in American Life », The Atlantic, 20 juin 2017.

[12] NADLER J. et CICILLINE D. N., « Investigation of competition in digital markets », id., p.401.

[13] KADES M., « The state of U.S. federal antitrust enforcement », Washington center for equitable growth, septembre 2019.

[14] « Market share of leading banks and thrifts in the United States as of June 2020, by value of total assets », Statista, septembre 2020.

[15] VITARD A., « Une alternative française au logiciel d’analyse de données de Palantir est possible, d’après Thales », L’Usine digitale, 26 octobre 2020.

[16] KLIMBURG A., The Darkening Web : The War for Cyberspace, 2017.

[17] EVERSDEN A., « After uncertainty around its future, Pentagon will continue defending the JEDI cloud », C4isrnet, 29 mai 2021.

[18] JO FOLEY M., « Microsoft : 120 000 casques HoloLens pour l’armée américaine », ZDnet, 2 avril 2021.

[19] JO FOLEY M., « Microsoft lance « Azure Space » et s’associe à SpaceX », ZDnet, 23 octobre 2020.

[20] JEWETT R., « SpaceX Wins $885M in First Phase of FCC’s Rural Digital Opportunity Fund », Via Satellite, 7 décembre 2020.

[21] NADLER J. et CICILLINE D. N., « Investigation of competition in digital markets », id., C. Amazon, 2. Amazon.com, c. Conduct, i. Treatment of Third-Party Sellers , 1) Bullying, p.268.

[22] LAUSSON J., « L’éditeur de Fortnite demande l’aide de la Commission européenne face à Apple », Numerama, 12 février 2021.

[23] Rapport de la sous-commission du congrès, A. Restoring Competition in the Digital Economy, 1. Reduce Conflicts of Interest Thorough Structural Separations and Line of Business Restrictions, p.377.

[24] API pour Application Programming Interface, les APIs servent de passerelles entre plusieurs produits numériques.

[25] COELHO O., « Quand le décideur européen joue le jeu des Big techs…Engager une transition technologique pour sortir des dépendances numériques », III.2.Deux exemples de projets au service de la souveraineté numérique européenne : Gaia-X et le programme spatial européen, Institut Rousseau, 8 juin 2021.

[26] COELHO O., « L’urgence d’une indépendance numérique révélée par l’urgence sanitaire », Institut Rousseau, 20 mai 2020.

[27] Bien que le propos soit principalement orienté vers les Big techs les plus connues, nous pourrions évidemment ajouter un ensemble d’acteurs moins connus : d’autres entreprises comme Oracle ou Palantir, ont également une influence importante sur les écosystèmes numériques.

[28] KUTSCHERA L., et al. Bewurzelung Von Pflanzen in Den Verschiedenen Lebensräumen. Bd. 5, Bewurzelung Von Pflanzen in Den Verschiedenen Lebensräumen, Oberösterreichisches Landesmuseum, 1997. INSERT-MISSING-DATABASE-NAME, edepot.wur.nl/405579

[29] COELHO O., « Câbles sous-marins : les nouveaux pouvoirs des géants du numérique », Institut Rousseau, 26 août 2020.

[30] Ibid, II.Les acteurs économiques face aux Big techs, Institut Rousseau, 8 juin 2021.

[31] GREENWALD G., MACASKILL E., « NSA Prism program taps in to user data of Apple, Google and others », The Guardian, 6 juin 2013.

[32] RAULLINE N., « Les Gafa pris au piège de l’image », Les Échos, 5 avril 2018.

[33] Expérience utilisateur : anglicisme issu de l’anglais user experience souvent résumé par l’acronyme « UX », qui repose sur l’analyse, qualitative ou quantitative, des parcours et actions effectués par les utilisateurs d’une interface numérique.

[34] DUFRÊNE N., Libra : risques de fragmentation monétaire et comment y répondre, Institut Veblen, octobre 2019.

[35] BOGDAN B., « Pourquoi SpaceX, l’entreprise spatiale d’Elon Musk, agace les autorités américaines », BUSINESS INSIDER, 16 juin 2021.

[36] BARRE N., « La justice américaine condamne Microsoft au démantèlement », Les Échos, 8 juin 2000.

[37] idem.

[38] OIHAB A-C., « Comment les GAFA ont renforcé leur domination » , Forbes, 2 septembre 2020.

[39] COELHO O., « Quand le décideur européen joue le jeu des Big techs…Engager une transition technologique pour sortir des dépendances numériques », III. La puissance des lobbies du numérique : plus fort que la filière des énergies fossiles, Institut Rousseau, 8 juin 2021.

[40] Stack : littéralement « pile », le terme est utilisé pour qualifier l’écosystème technique du produit numérique, par exemple les langages de développement employés.

[41] Ibid, IV. Droit du numérique européen : l’individu face aux Big techs, Institut Rousseau, 8 juin 2021.

[43] « Pour l’interopérabilité des géants du web : lettre commune de 75 organisations », La Quadrature Du Net, 21 mai 2019.

[44] Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur

[45] LOI no 94-361 du 10 mai 1994 portant mise en oeuvre de la directive (C.E.E.) no 91-250 du Conseil des communautés européennes en date du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur et modifiant le code de la propriété intellectuelle.

[46] Lire Article 14 de la LOI n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (1).

[47] KHAN L., « Sources of tech platform power », Georgetown law technology review, 2018. « These reforms would include, for example, structuring competition in platform markets (by creating a presumption against future acquisitions and undoing past acquisitions where necessary) and ending surveillance-based business models (by requiring platforms to spin off their ad networks). », p.9

[48] LYNN B., STOLLER M., « Facebook must be restructured. The FTC should take these nine steps now », The Guardian, 22 mars 2018.

[49] Lire par exemple la proposition de « revenu universel numérique » d’Antonio Casilli, défendue notamment dans CASILLI A., En attendant les robots. Enquête sur le travail du clic, Paris, Éditions du Seuil, 2019.

[50] « Working group on consumer protection in e-commerce », Competition and consumer protection, UNCTAD (CNUCED).

[51] « Competition and consumer protection », UNCTAD (CNUCED).

[52] CONSTANTIN F., Les biens publics mondiaux. Un mythe légitimateur pour l’action collective ?, Ed. L’Harmattan, 2002.

[53] MARCHI, J-F. « Bien commun et droit international », Les Cahiers Portalis, vol. 4, no. 1, 2017, pp. 53-67.

[54] Nous reprenons ici la proposition faite par Didier Danet en 2016 d’un collectif ad hoc dans DANET D., « Quelle base industrielle pour la souveraineté numérique ? », Droits et souveraineté numérique en Europe, Édition Bruylant, février 2016, p. 139.

[55] ALVES A. M., PESSÔA M., « Brazilian Public Software. », Proceedings of the International Conference on Management of Emergent Digital EcoSystems – MEDES ’10, 2010.

[56] Les pays impliqués en 2009 dans ce projet sont le Costa Rica, le Honduras, Trinité-et-Tobago, l’Argentine, le Paraguay, l’Uruguay, l’Équateur, le Venezuela et le Chili.

[57] Par exemple, les membres de Framasoft sont organisés en une association et contribuent depuis une vingtaine d’années au développement de produit numérique tel que Peertube, ou au logiciel libre Nextcloud.

[58] Vademecum Aides d’État – FICHE 1 La notion d’aide d’État, 3. Le cas particulier des aides dites de minimis, p.34, Ministère de l’économie et des finances. Les aides de minimis sont autorisées par le Traité de fonctionnement de l’Union Européenne, dès lors que leur montant n’excèdent pas 200 000 euros : elles sont alors considérées comme n’affectant ni la concurrence, ni les échanges entre États. Ce dispositif est directement applicable par une autorité publique, qu’il s’agisse de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public, etc…